バーログリフについて検索していたらbahroglyph study groupというサイトを発見した。その中に「Yeesha’s Journey Sequence」という一連のバーログリフがある。この連作に関してはD’ni Linguistic Fellowship内のページがより詳しいかもしれない。

このバーログリフはおそらくMystIV:RevelationとURUを結ぶストーリーを表していると思われる。IVでの愛らしさとURUでの顔面刺青のギャップに度肝を抜かれた身としては、この間のストーリーは気になるところではあった。もしかしたらいつか「Book of Yeesha」として書き起こされるのかもしれないが、現在は絵から推測するしかないようだ。

以下はD’ni Linguistic Fellowshipよりの転載。

旅立ち

トマーナにて。アトラスとキャサリンの元から旅立つイーシャの姿が描かれている。

トマーナにて。アトラスとキャサリンの元から旅立つイーシャの姿が描かれている。

クレフトへ

クレフトと、近辺に棲む生き物たちが描かれている。イーシャはドニに向かう前に、しばらくここで過ごしたようだ。なぜ快適なトマーナを出て過酷なクレフトへ向かったのか?両親との不和か、はたまた精神的修養のためか…URUの冒頭で語られるアトラスの手紙には、イーシャが「探し求める」(求道、がしっくり来るかな?)途上にあり、それが「わたし達から遠く遠くへと連れて行く」、というようなくだりがある。

クレフトと、近辺に棲む生き物たちが描かれている。イーシャはドニに向かう前に、しばらくここで過ごしたようだ。なぜ快適なトマーナを出て過酷なクレフトへ向かったのか?両親との不和か、はたまた精神的修養のためか…URUの冒頭で語られるアトラスの手紙には、イーシャが「探し求める」(求道、がしっくり来るかな?)途上にあり、それが「わたし達から遠く遠くへと連れて行く」、というようなくだりがある。

しかし(クレフトのイメージャーにおける)イーシャの最初のスピーチでは「私の両親が私をここへ導いた…そしてあなたも導こう」という台詞がある。「ここ」とはどこを指すのか?地球のクレフトのことであれば既にあなたはそこにいてそれを聞いたはずなので、未来形で「あなたを導こう」というのは妙だ。彼女の両親がドニへ、「URU」へと導いたということを意味しているのか?この絵はイーシャが両親を残してドニへ「戻る」ことを表しているともいえる(アトラス達は既に一度イーシャをドニへ連れて行っている)。さらなる求道のために。ゲーンがアナを残してドニへ戻ったように。

クレフトでの暮らし

ネイティブアメリカンの男性と物々交換をする様子が描かれている。

ネイティブアメリカンの男性と物々交換をする様子が描かれている。

アナとアトラスもまた、クレフトでの生活においてキャラバンに絵や彫刻を売ったりして交易に関わっていた。また、アナはドニへ向かう以前、父親と暮らしていた頃には町の市場へ出掛け、自分たちの調査能力を商売にもしていた(Book of Ti’ana参照)。イーシャは原住民に何を渡して何を受け取っていたのだろうか。食物か、それとも他の何かだろうか。

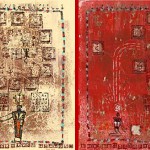

バーロとドニの歴史

この絵はイーシャがバーロとドニについて学んだこと(※赤いバージョンの中央上部に涙を流すバーロの眼が描かれている)、またあとに続く人々のために「貝殻の道」を用意した可能性が示されている(アーノネイの球体が描かれている)。また、球体の側に描かれている人物はおそらくケイディッシュだろう。

この絵はイーシャがバーロとドニについて学んだこと(※赤いバージョンの中央上部に涙を流すバーロの眼が描かれている)、またあとに続く人々のために「貝殻の道」を用意した可能性が示されている(アーノネイの球体が描かれている)。また、球体の側に描かれている人物はおそらくケイディッシュだろう。

また赤いバージョンで鮮明に見える中央の3人の人物、中央に立つ、頭の上に本が描かれている人物はWatcher(監視者)であると言われている。傍らにケイディッシュが立っており、位置関係から彼はWatcherの弟子のような位置にいたらしい。ケイディッシュは後に自分こそがGrower(育てる者)であると主張をしたが、結局それは誤りであったことはURUにて示されている。もう一人の人物については、不明。

これらの内容をイーシャはどうやって学んだのか、誰から学んだのかは謎のままだ。重なった星のパターンはネクサスのシンボルに酷似しているが…

- もしかするとこの絵はドニへ向かう前の時点ではないのかもしれない。時系列が前後している可能性は十分ありうる。

- 魚のような生物に乗った人のシンボルは、先日紹介したKahloで行われていたというドニのギャンブルを示しているのかな。

ドニへ

イーシャはグレートシャフトを通って、ドニへ降りはじめる。途中寝たり、コウモリやカエルのような生き物に出会ったりしながらドニへたどり着く。そしてドニの近くで、Watcherに出会う様子が描かれている(ちなみにWatcherはCalamという名前で、記述ギルドのメンバー、もしかするとマスターであったらしい)。また、Cavernのてっぺんには何人かの人影が描かれている…バーロ?

イーシャはグレートシャフトを通って、ドニへ降りはじめる。途中寝たり、コウモリやカエルのような生き物に出会ったりしながらドニへたどり着く。そしてドニの近くで、Watcherに出会う様子が描かれている(ちなみにWatcherはCalamという名前で、記述ギルドのメンバー、もしかするとマスターであったらしい)。また、Cavernのてっぺんには何人かの人影が描かれている…バーロ?

螺旋

イーシャがグレートシャフトを降りて行く様子だろうか。イーシャ以外に多く描かれている人型のシンボルは、将来同じように降りて行くExplorersを表しているのか、それともグレートシャフトを作り上げた人々を表しているのか、またはドニ崩壊後に地表へ逃れた人々を表しているのか…

イーシャがグレートシャフトを降りて行く様子だろうか。イーシャ以外に多く描かれている人型のシンボルは、将来同じように降りて行くExplorersを表しているのか、それともグレートシャフトを作り上げた人々を表しているのか、またはドニ崩壊後に地表へ逃れた人々を表しているのか…

別の見方をすれば、水が常に流れ落ちる様子を表しているのかもしれない。流れ落ちる先は木の根だ。そして木は再び生長を始める。

- 個人的には後者の解釈の方が好きかも知れない。が、時系列に沿っているとすればグレートシャフトの線も捨てがたい。

邂逅

まるで2つの世界が出会ったかのような様子の絵だ。動物に囲まれたイーシャの側と、記述の技(the Art)に彩られたWatcherの側。

まるで2つの世界が出会ったかのような様子の絵だ。動物に囲まれたイーシャの側と、記述の技(the Art)に彩られたWatcherの側。

記述の技の習得

一つ前の絵と同じシンボルが配置されている。Watcherの傍にはドニ数字とドニ文字、上方にはWatcherの知識を表しているであろう本のシンボルに、地表の動物たちが囲まれている。赤い方のバージョンでは、その知識を表す本の一角がイーシャ側に移動し、かつ知識が滝のようにイーシャに注いでいる様子が描かれている。まるで学校のような雰囲気だ。

一つ前の絵と同じシンボルが配置されている。Watcherの傍にはドニ数字とドニ文字、上方にはWatcherの知識を表しているであろう本のシンボルに、地表の動物たちが囲まれている。赤い方のバージョンでは、その知識を表す本の一角がイーシャ側に移動し、かつ知識が滝のようにイーシャに注いでいる様子が描かれている。まるで学校のような雰囲気だ。

成長

Watcherの指導によってイーシャの知識がどんどん成長する様が描かれている。それにしたがって、イーシャの頭上に描かれている名前のシンボルと、知識を表す本のシンボルが近づいているのが見て取れる。再び星型の図形が大きく描かれているが、何を意味しているのだろうか。

Watcherの指導によってイーシャの知識がどんどん成長する様が描かれている。それにしたがって、イーシャの頭上に描かれている名前のシンボルと、知識を表す本のシンボルが近づいているのが見て取れる。再び星型の図形が大きく描かれているが、何を意味しているのだろうか。

修得

イーシャの名前のシンボルが知識と完全に統合され、ついに記述の技術を修得したことが示されている。イーシャとWatcherのもとで、木が再び生長を始めた様子が描かれている。

イーシャの名前のシンボルが知識と完全に統合され、ついに記述の技術を修得したことが示されている。イーシャとWatcherのもとで、木が再び生長を始めた様子が描かれている。

敵の出現

ここから突然、戦いの場面になる。かつてイーシャとWatcherが「敵」と遭遇したシーンが描かれている。輝く大きな本のシンボルをもつ巨体の人間。この「敵」の持つ知識がすさまじく深く大きいことを示していると思われる。そのせいでこの「敵」が誰なのかはたびたび議論の的となったようで、ゲーン説やケイディッシュ説などいろいろあるが、結局、正体や名前は明らかにされていない。ファンの間では「Evil Book」と呼ばれているようだ。

ここから突然、戦いの場面になる。かつてイーシャとWatcherが「敵」と遭遇したシーンが描かれている。輝く大きな本のシンボルをもつ巨体の人間。この「敵」の持つ知識がすさまじく深く大きいことを示していると思われる。そのせいでこの「敵」が誰なのかはたびたび議論の的となったようで、ゲーン説やケイディッシュ説などいろいろあるが、結局、正体や名前は明らかにされていない。ファンの間では「Evil Book」と呼ばれているようだ。

攻撃されるイーシャ

Evil Bookに攻撃を受けるイーシャが描かれている。稲妻のようなパターンが描かれているが、記述の技法でこういうことまで可能なのだろうか?

Evil Bookに攻撃を受けるイーシャが描かれている。稲妻のようなパターンが描かれているが、記述の技法でこういうことまで可能なのだろうか?

助けに入るWatcher

Watcherが戦いの場に飛び込み、イーシャを守る様子が描かれている。比喩表現なのか、巨大な火球が戦いの激しさを表している。

Watcherが戦いの場に飛び込み、イーシャを守る様子が描かれている。比喩表現なのか、巨大な火球が戦いの激しさを表している。

Watcherの死

Watcherが斃れる。敵の本のシンボルが黒いオーラにて縁取られている。禍々しい。

Watcherが斃れる。敵の本のシンボルが黒いオーラにて縁取られている。禍々しい。

反撃

イーシャがWatcherの教えを思い出し反撃に転じる。Watcherの知識を表すシンボルと同じシンボルが描かれている点に注目。イーシャは二つの本、どちらも傍に小さなイーシャのシンボル、しかし本の中央にある四角形は色が対照的である。どちらかが罠であり、「牢獄の本」であると思われる。本の中にはクレフトのイメージャで用いるシンボルが使われているが、理由は不明。

イーシャがWatcherの教えを思い出し反撃に転じる。Watcherの知識を表すシンボルと同じシンボルが描かれている点に注目。イーシャは二つの本、どちらも傍に小さなイーシャのシンボル、しかし本の中央にある四角形は色が対照的である。どちらかが罠であり、「牢獄の本」であると思われる。本の中にはクレフトのイメージャで用いるシンボルが使われているが、理由は不明。

勝利

ついに敵は牢獄の時代へ幽閉される。イーシャの名前のシンボルが大きく、輝きを放つ様子が描かれている。

ついに敵は牢獄の時代へ幽閉される。イーシャの名前のシンボルが大きく、輝きを放つ様子が描かれている。

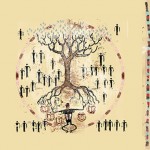

URU

そして現在、新しいURU(大集会)が始まり、「樹」は生長を始めた。それを手伝う多くのExplorerたちの姿とグレート・ツリーが描かれている。

そして現在、新しいURU(大集会)が始まり、「樹」は生長を始めた。それを手伝う多くのExplorerたちの姿とグレート・ツリーが描かれている。

ちなみに、この絵の右端にあるように、いくつかの絵では色の付いた枠線や罫線が用いられているが、その意味は不明。

WatcherことCalamは、のちにEvil Bookによって殺されるまでの間、イーシャとお互い学び合う関係であったようだ。その後イーシャはおそらく最も優れた記述者となるが、一つ疑問なのは、Calamとアトラスの間には交流はあったのだろうか。最終的にアトラスは「Releeshahn」という時代を書き上げてドニの生き残りをそこへ連れて行くが、そこにイーシャの知識がフィードバックされているのを示唆する記述・演出は特に無い(というよりReleeshanはイーシャがドニに向かう前に書き上げられている可能性が高い)ため、「URU」の必要性や、監視者・育てる者・グレート・ツリーがいったいどんな意味を持っているのかが不明なままだ。単に崩壊したドニが新しい時代へ移行する点だけ見ればイーシャ絡み、URU絡みのエピソードは必要ないようにも思える。「育てる者」はアトラスだった、というほうが余程しっくり来る気がする。

ただそうなるとバーロやらタブレットやら諸々が絡んで来なくなってしまうので、そのあたり含めて今後明らかになるアップデートがあればいいなぁと思う。

著者について